有機材料を用いた人工光合成系の構築

地球温暖化・大気汚染などの環境問題および化石燃料に替わる代替エネルギーの開発が21世紀に解決されなければならない課題として顕在化しています。太陽エネルギーは事実上無尽蔵であり、環境に負担をかけない点でも代替エネルギーとして最も有力な候補であると考えられます。特に植物が行っている光合成はクリーンなエネルギー変換システムとして注目されており、この原理を解明し応用を目指した人工光合成の研究は以前から活発に研究されています。

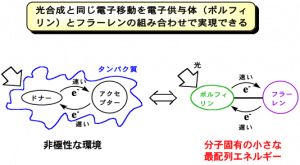

人工光合成分野において、光合成のような多段階電子移動を実現できることは多数の研究者によって明らかにされてきました。しかしながら、光合成のように電荷分離状態をいかに効率よく生成し、一方で逆電子移動による失活を防ぐかという問題は未解決でした。我々はサッカボール状の有機分子であるフラーレンが3次元球状の構造を有するために従来の電子受容体と異なった特異な電子移動特性を示すのではないかという仮説をたて、その検証のために世界に先駆けてポルフィリン・フラーレン連結分子を合成しました(Chem. Lett. 1995, 265-266; J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 11771-11782)。

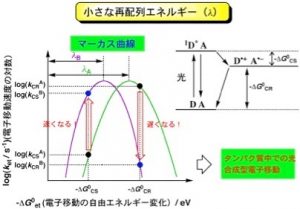

その電子移動特性を共同研究者と共に高速レーザー分光法を駆使して平面性アクセプターであるキノンやイミドと比較したところ、平面性アクセプターに比べてフラーレンが光電荷分離を加速し、逆に電荷再結合を遅くすることを初めて見い出しました(Chem. Phys. Lett. 1996, 263, 545-550)。そしてこの特異な電子移動特性が電子移動の重要な制御因子である再配列エネルギー(電子移動が起こる際に生じる、溶媒の配向および化学結合の変化に伴い出入りするエネルギー)が小さいことに起因する説を初めて提唱し、また実験的に証明することにも成功しました (J. Phys. Chem. A 2001, 105, 1750-1756; Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2344-2347)。

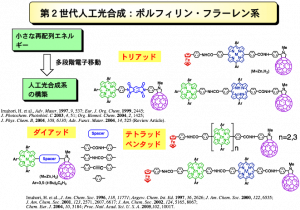

この結果に基づき、我々は光合成の多段階電子移動に加え、フラーレンの小さな再配列エネルギーを利用する新規な人工光合成戦略を提唱しました(以下、代表的な総説:Adv. Mater. 1997, 9, 537-546; Eur. J. Org. Chem. 1999, 2445-2457; Adv. Mater. 2001, 13, 1197-1199; J. Photochem. Photobiol., C 2003, 4, 51-83; Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 1425-1433; J. Phys. Chem. B 2004, 108, 6130-6143; Adv. Funct. Mater. 2004, 14, 525-536; Bull. Chem. Soc. Jpn. 2007, 80, 621-636) このようなポルフィリン・フラーレン系の電子移動挙動は光合成で行われている電子移動と原理的にまったく同じです。しかもポルフィリン・フラーレン系はタンパク質のような特殊な環境を用いなくても人工的に光合成をまねることができる点で優れています。

この人工光合成戦略は国内外で極めて高い評価を得ており(2004年光化学協会賞受賞、2006年日本学術振興会賞、日本化学会学術賞、2007年東京テクノ・フォーラム21ゴールドメダル賞、大阪科学賞、ナイスステップ研究者2007)、多くの研究者がフラーレンを用いた人工光合成系の研究に参入するきっかけとなりました。また、現在最もエネルギー変換効率の高い有機薄膜太陽電池(5-10%)でフラーレンあるいはフラーレン誘導体が必ず用いられているのもそのためです。その結果として、論文(Adv. Mater. 2001, 13, 1197-1199)は過去5年間で日本人研究者が報告した論文中、材料科学の分野で2番目によく引用されています(日本経済新聞2002年1月7日、論文の引用数調査)。また、物理化学の分野でも過去5年間の論文引用数が日本人として第7位となっています(日経産業新聞2003年2月25日、論文の引用数調査)。さらに、論文の共引用関係から最近急激に伸びている領域を特定するサイエンスマップ2006において、最高の日本人シェア8割という「有機物質による人工光合成の研究」を先導しています(文部科学省科学技術政策研究所)。

我々はこの人工光合成指針に乗っ取り、新しい人工光合成型分子の光物理および光化学過程について、最新の時間分解分光手法と電子移動理論を駆使してその詳細な機構を明らかにしてきました(J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 2571-2575, 2607-2617; J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 5165-5174)。人工光合成分子の電荷分離状態の寿命については天然の光合成反応中心の寿命に匹敵するような秒レベルの超長寿命を世界で初めて実現しています(J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 6617-6628)。また、天然の光合成反応中心の寿命、効率ともに匹敵する人工光合成分子も合成に成功しています(Chem. Eur. J. 2004, 10, 3184-3196)。さらにドナー・アクセプター連結分子を巧妙に分子設計し、ドナー・アクセプター間の静的・動的な相互作用をうまく調節できれば、定量的(100%の効率)に、長寿命の光電荷分離状態を生成できることを見出しました(Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 629-633)。

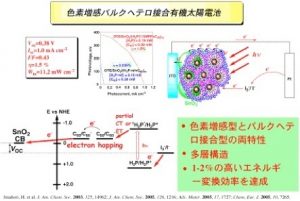

応用例としては光捕集分子を組み込んだ人工光合成型高効率光電変換系(光捕集過程と電荷分離過程を金属電極上で再現した光分子デバイス)を構築し、類似の光電変換では世界最高の内部量子収率(50%)を達成しています(J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 100-110)。さらに分子レベルからの設計・構築に基づくナノ構造を有する光捕集分子系(ポルフィリン修飾金クラスター)を構築し、光合成のアンテナ系に類似した構造を構築することに成功しています(J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 335-336)。その応用として、ポルフィリン修飾金クラスターとフラーレンを半導体電極上に逐次自己組織化し、エネルギー変換効率が1-2%に達する新規な超分子型有機太陽電池を作製することができました (J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 14962-14963; J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 1216-1228)。

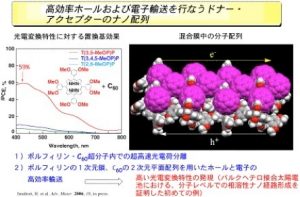

また、バルクヘテロ接合太陽電池で提唱されているドナー・アクセプター混合膜中でのホール・電子ナノ輸送経路の有効性を分子レベルで実験的に証明することに初めて成功しました(Adv. Mater. 2006, 18, 2549-2552; Chem. Eur. J. 2007, 13, 10182-10193)。これらの超分子型有機太陽電池はフラーレン以外にもカーボンナノチューブ、グラフェンなどのナノカーボン材料を利用した光電変換系への展開しつつあります(J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 3198-3200; J. Phys. Chem. C (Feature Article), 2009, 113, 9029-9039; Adv. Mater. 2010, 22, 1767-1770; Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4615-4619; J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7684-7687; J. Phys. Chem. C (Feature Article), 2013, 117, 3195-3209)。

また、ポルフィリンを用いた色素増感太陽電池の研究で高効率化のための新規な提案を行い、変換効率10%を超える太陽電池性能など世界を先導する成果を出しています(Acc. Chem. Res. 2009, 42, 1809-1818; Chem. Commun. (Feature Article), 2012, 48, 4032-4045; Chem. Eur. J. 2013, 19, 17075-17081; Dalton Trans. (Perspectives) 2015, 44, 448-463; J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 9910-9919)。 色素増感太陽電池は光エネルギー・化学物質変換を行うソーラヒューエル(いわゆる“人工光合成”)と類似の機構を有していることから、我々はスウェーデンの共同研究者と協力して、ソーラヒューエルの開発も行っています(Chem. Sci. 2016, 7, 1430-1439; Chem. Commun. 2016, 52, 13702-13705; Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3329-3333)。 一方、有機薄膜太陽電池に関しては、新規な共役ポリマー、フラーレン誘導体を巧みに分子設計、合成することで、分子構造・膜構造・光物性・太陽電池特性の相関を解明し、高性能化につながる基礎学理の構築を目指しています(J. Phys. Chem. C 2013, 117, 21148-21157; Chem. Commun. 2012, 48, 8550-8522; Chem. Sci. 2017, 8, 181-188; Acc. Chem. Res. 2019, 52, 2046-2055)。

さらに、京都大学物質—細胞統合システム拠点(アイセムス)と共同して、有機化学・光化学・細胞生物学を融合した学際的な研究も始めています(J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 6092-6095; J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17862-17865; Chem. Sci. 2016, 7, 3331-3337)。特に、光により生成した電荷分離状態を利用して、生きた細胞の膜機能制御に初めて成功しています。

このように我々のグループは人工光合成及び太陽エネルギー変換の分野において次々と学術的に新規な概念・手法を創製しており、特に光電荷分離に関しては世界を先導する研究成果を報告しています。今後、光合成で行われているような光エネルギー移動や電子移動を制御する因子をより詳細に解明し、その原理を用いた分子光デバイス・センサー、光増感分子触媒、有機太陽電池、ソーラヒューエル、光細胞操作など光機能性材料・光有機エレクトロニクスを開発することを目指し日夜研究に励んでいます。